滴水學堂從激趣入手,尋找習作的快樂

《課標》中指出:習作是運用語言文字進行表達和交流的重要方式,是認識世界、認識自我、進行創造性表達的過程。小學生的習作能力是一種綜合能力,它是學生認知能力和語言表達能力的具體體現,是衡量學生語文水平高低的主要標志。但習作對于學生來說卻是“怎一個‘怕’字了得”。怕的原因很多:如對所寫題目感到“無情可抒”;平時不注意積累素材,習作時感到“無話可說”“無米下鍋”;有話可說時卻不知怎么說,詞匯量太少,有情道不出。面對學生這樣的習作現狀,不禁叫人焦急萬分,學生的習作能力該怎么提高?教師的習作教學該怎么走?真是愁煞了我們的語文教師。為了改變這種習作現狀,為了讓學生不再厭習作,怕習作,我們滴水學堂老師決定從激發學生的習作興趣入手,為學生尋找到習作的快樂。怎樣才能激發學生的習作興趣呢?在《課標》的引路下我們做了以下一些嘗試。

一、首先用“拇指”評價學生的作品,讓學生樂于習作

作文的本質特點就是語言文字再現生活,反映生活,它是作者內心世界的流露,是對生活的思考而不是矯揉造作,而大多數老師卻過分強調作文的意境,過分強調華麗的詞句,這個要求對小學生來說太高了,正因為有這種太高的要求,才使老師對學生的習作百般挑剔,甚是不滿;正是有了這種太高的要求才使學生感到作文太難了,思想壓力增大,未寫而先怵。為了讓學生從心里不再怕習作,我們滴水學堂的老師開始嘗試用“拇指”評價學生的作品。每次批改作文時,多會寫出鼓勵性的評語。如“你的習作很有創意,如能在結構設計上再新穎些就更好了,繼續努力。”“老師很喜歡你的語言描寫,太生動了。”除此外對每個學生在習作中出現的優美的詞語和句子我們都會用波浪線標出來,并在課堂上讀給同學聽,互相交流,我們老師還建議學生收集別人習作中出現的好詞好句好段。這樣做除了達到讓學生從中取長補短目的外,更是為了激發學生的習作興趣,樹立習作信心。實踐說明這樣做確實讓學生開始樂于習作了。

二、從引導學生觀察入手,幫助學生豐富習作素材

在習作中“無話可說,無事可寫”的學生大有人在,就連寫《敬佩的人》這種習作題目都會覺得無法下筆,似乎他們的記憶是空白的,父母之愛、同學之愛、師生之情都沒在他們的心底留下烙印。探究原因就是他們缺少對生活的觀察與記錄。觀察是學生獲取寫作素材的主要渠道。作為教師首先要做一個生活的有心人,要善于引導學生觀察生活中的小題材,要引導學生從平凡中找真情,引導學生把目光投向廣闊的生活空間。為了豐富學生的習作素材,我們開設了《活動作文》,抓住一切時機引導學生觀察,并讓學生在自己動手的過程中去探索真知。當然教師還要教給學生觀察的方法。如在指導萌芽篇第 一講《四季美景》的時候,我們滴水學堂老師教給學生由遠到近,由外到內,由上往下,抓重點,抓特征,展開聯想等觀察方法。長期堅持下來,學生一旦養成了隨時觀察的習慣,那么他們發現和捕捉生活的能力就會增強,腦中的材料也越來越豐富,作文當然就會“文思泉涌”了。

三、體驗生活,激發習作欲望

“生活是寫作的源泉。”沒有生活就不會有真摯感人,栩栩如生的作品。《新課標》中指出:“要引導學生關注現實,熱愛生活,表達真情實感。”有體驗才有真情實感。“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”記得有一次在教看圖說話(一)的第三講《勞動小能手》中要寫參加勞動的場景,同學們都無從下手,于是我們老師在課堂上對學生進行了引導,并激勵學生回家發動家人來一場家庭大掃除,安排家里每個人都做一定得家務,同學們寫出了一篇篇生動有趣,富有生活情趣的作文。

為了讓學生積累更多的生活體驗,我們還抓住各種契機讓學生參與體驗。如植樹節的植樹體驗,世界環境日的環保體驗,慶祝兒童節的體驗,母親節開展的“實現目標母親的愛”等體驗活動,這些對生活的體驗,豐富了學生的積累也讓孩子們有的可寫,有話想說了。

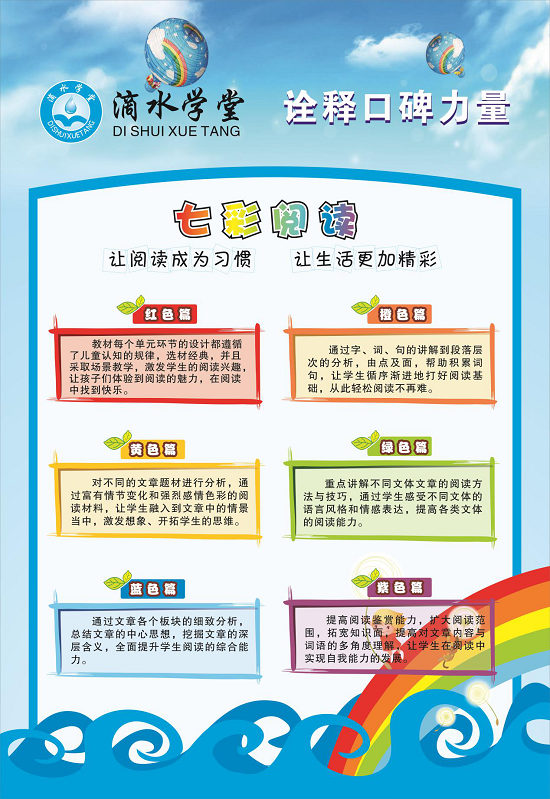

四、指導學生閱讀,豐富學生的語言積累和知識積累

學生如果沒有豐富的知識儲備,語言積淀,那么他就會覺得無話可說,對事物的表達也將是枯燥的。捷普洛夫說過:“一個空洞的頭腦是不能進行思維的。”因此閱讀可以幫助學生積累語言材料,開拓寫作思路。《新課標》也指出:“廣泛閱讀各種類型的書籍,課外閱讀量不少于260萬字,每年閱讀兩三部名著。”為了積累學生的語言,我在班上開設了閱讀課,開辦了圖書角,并充分發揮學校圖書室的作用,讓學生自由選擇喜歡的書籍來閱讀。同時要求學生對文中的精彩片斷,妙詞佳句,成語格言,及時摘抄并寫上簡要閱讀感想。為了讓閱讀課充分發揮作用,我們總部建議各分校區定期召開采朗誦比賽、講故事比賽、好書推薦等讀書匯報活動。這些做法培養了學生的閱讀興趣,豐富了學生的語言積累和知識積累,使學生的文筆有個很大的提高。

五、加強寫作訓練,讓學生善于寫作。

《語文課程標準》在各學段的教學目標中指出:“在寫話中樂與運用閱讀和生活中學到的詞語。”(第 一學段)“嘗試在習作中運用平時積累的語言材料,特別是有新鮮感的詞語句。”(第二段)在這些具體的要求中我們進一步明確了語言是思維的物質外殼,思維是語言的精神內核。那么怎樣做才能在語言訓練中提高學生的思維水平呢?全國有名教師李吉林老師說:“作文指導主要的功夫就是在寫作前而且主要是在閱讀課上。”閱讀重在吸收,作文重在傾吐。作文所需要的遣詞造句,布局謀篇以及觀察事物和分析事物的能力,在很大程度上依賴于閱讀教學。為了能更好的把閱讀教學與加強學生的寫作訓練相融合,我緊密結合語文教材,抓住教材的寫作切入點,對學生進行訓練。我們的《小小作文》在每一篇每一課都有設定練筆環節,老師在上課時進行引導,拓展和發散學生的思維,挖掘學生的三大空間再讓學生寫。總之是抓住一切可以練筆的機會,讓學生得到鍛煉。

除了以上一些做法以外我們還應該注重學生的自由表達,有創意的表達。讓學生自由命題,自由選擇表達方式,讓他們寫自己想寫,說自己想說,抒自己的真情實感。

以上的一些嘗試,學生的習作狀況有了很大改變。學生的作文不再是冥思苦想的編造了,而是他們生活的寫照,心泉的流淌。他們開始樂于動筆了,開始期待上作文課了,開始對習作感興趣了,開始找到習作的快樂了。我相信只要教師在教學中處處以人為本,放飛學生的思維,那么我們的習作教學定會開出鮮艷的花朵,接出豐碩的果實。