[分享]為什么越來越重視書法教育?看完本文你會找到答案

漢字不拘泥于時空的限制,讓文明得以傳播和延續。

書法,是文字美的藝術表現形式,是不錯傳統文化結晶,無不展現出中華民族的偉大與智慧。

而寫得一手好字不僅是對傳統文化的一種傳承,更是個人文化底蘊及藝術修養的體現,同時,書法成為一種剛需,能為高考加分:

1.書法被納入考試范疇:上海市教委已經規定,當前教育階段的中小學生必須參加寫字等級測評。

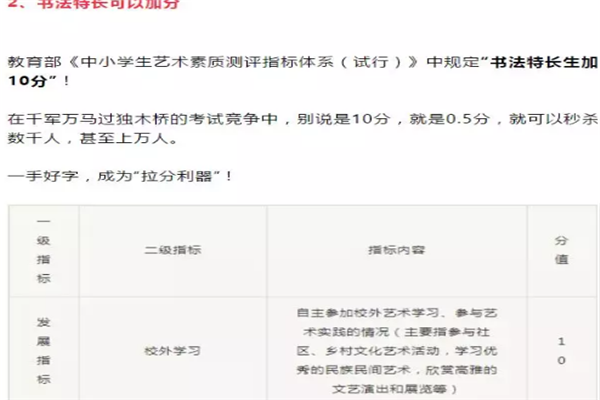

2.?一手漂亮的字跡,對拿下高分十份有利,書法特長可以加分。

3.高考老師批卷任務繁重,字跡工整的作文,會讓老師增加好感,同時電子閱卷對書寫要求較高。

為什么越來越重視書法教學?

了解漢字有趣的演變過程,會讓你感受傳統文化的魅力,找到答案:

(一)甲骨文

1.古老又完備的漢字是殷墟甲骨文,距今有三千多年。是刻在龜甲獸骨上的文字。

2.其用筆線條嚴整瘦勁,曲直粗細均備,筆畫多方折,刻時多用直線,曲線也是由短的直線接刻而成。顯得瘦勁堅實,挺拔爽利,并富有立體感。

3.從字體的數量和結構方式來看,甲骨文已經有較嚴密系統的文字了。

(二)金文

金文叫鐘鼎文,盛行于西周,是鑄刻在青銅器上的文字。筆畫特點:字形圓轉,大小均勻。象形性比甲骨文有所降低,字的定型性有所提高。

內容:金文多記述慶典及帝王賞賜之事,為歌功頌德、自我炫耀之作,如有名的盂鼎、毛公鼎。

(三)篆書

1.大篆:以籀文和石鼓文為主。籀文因著錄于《史籀篇》(已失傳)而得名。大篆是西周晚期的一種文字,具有筆畫繁多的特點。因刻于石鼓上而得名,是流傳至今較早的刻石文字。

2.小篆:小篆是秦代的統一字體,異體字大量減少,且字形呈長方,奠定了漢字“方塊形”的基礎。小篆的問世一掃歷代字體混雜的局面,使走上了標準化、規范化的康莊大道。

(四)隸書

隸書產生于秦代,盛行于漢代。將小篆圓轉均勻的線條變成了方折平直、粗細有致的筆畫;“隸變”就成了古今漢字的分界。

(1)秦隸又稱古隸,始于秦代,是小篆的一種省變體,目的是宜于日常急用。

秦代篆隸并用,小篆是規范的正體,隸書是應急的俗體。秦隸因源自小篆,故保留了較多的篆書特征。

與前代文字相比,秦隸基本擺脫了漢字象形的意味,秦隸是從具備象形特點的古文字演變為不象形的今文字的轉折點,在漢字的發展史上具有劃時代的意義。

(2)漢隸又稱今隸,由秦隸進一步演變而來,通行于兩漢的大部分時期。漢隸使漢字結構更趨簡化和定型,奠定了現代漢字的基礎。

(3)秦隸筆畫斂束,無飛揚之勢;漢隸字體扁平,筆畫有波勢。

(五)楷書

楷書產生于漢末,盛行于魏、晉、南北朝時期,成熟于唐代,一直沿用至今。它完全除去了隸書中殘存的小篆的影響,波勢改為平直,扁平改為方正,形成了完善的筆畫系統。

(六)草書

草書是秦隸的草化、連筆而成。始于漢初,“草隸——章草——今草”,字的體勢一筆而成。

章草的特點是:筆畫帶草意,多連筆,但字字獨立,不相牽連,明顯保留了漢隸的波勢。今草是楷書的草寫體,始于唐代。

今草的特點是:筆畫連接,字體連綿,一筆到底,一氣呵成,無章草的波勢。狂草書寫詭奇多變,極難辨認。

(七)行書

行書產生于東漢末年,始于楷書之后介于楷書和草書之間,兼得二者之妙,所謂“近楷不拘,近草不放,好寫易認,方便實用。

漢字形體演變趨勢:由不定型到定型,由繁體到簡體,由非方塊形到方塊形,都是古人在長期的社會實踐中逐漸創造出來的,是不錯傳統文化的集合。

學習書法,了解書法的演變過程,除了能讓擁有深厚的文化底蘊和藝術修養,還能讓孩子得到啟發,產生新的創造力。

宇凰幼少兒國學館

宇凰幼少兒國學館書法老師有多年書法教育經驗,懂得因材施教,讓孩子快速掌握書法技巧和要領。

而且書法課程,采取小班教學,啟發式教學,挖掘孩子的天賦,培養學生獨立思考的能力。

課堂生動活潑,引入故事,風趣幽默,深入淺出,讓筆法與生活打通。

讓學生在書法的學習中培養智慧,學習做人的道理。既重視培養學員們漢字書寫的實用能力,還滲透美感教育。

發展學生的審美能力,在書法練習和書法欣賞中的體驗、感悟和個性化表現